病気を知る

腰椎椎間板ヘルニア

比較的若年層に多く見られます。

当院でも、内視鏡手術による治療で力を入れている疾患です。

椎間板は椎体と椎体の間にはさまっていて、衝撃を吸収するクッションのような役割をしています。

構造は水分に富んだゼリー状の髄核を、繊維輪が包んで保護しています。

この椎間板に色々な原因で負担が掛かり、繊維輪の薄い部分を髄核が破って、飛び出ることにより、すぐ後を通っている腰や下肢の大切な神経を圧迫し、そこで炎症を起こして激しい痛みやしびれなどの様々な症状を引き起こします。

こんな症状ありませんか?

座っている時や前にかがむと増悪する、腰から下肢のしびれや痛み

腰から下肢(臀部、大腿、下腿、足部、足先)に痛みやしびれを感じる。

痛みやしびれのために長時間、同じ姿勢をとれない。

感覚が鈍くなる

足の感覚が鈍い、重い、冷たい。トイレに行きたいかどうかがわからない。(膀胱直腸障害)

下肢の運動麻痺

足が動かしにくい。特につま先が上がりにくくなり、歩くときにつまづきやすい状態に。

治療法

保存療法

まずは数日間(長くて4日程度)、安静にしながら消炎鎮痛剤などによる薬物療法や、局所麻酔剤を炎症の起きている神経へ注射するブロック療法(仙骨ブロック、神経根ブロック)を行います。

次に、腰にかかる負担を軽減するための姿勢訓練や日常生活の動作訓練、そして温熱や電気、牽引などの物理療法、筋力トレーニングやストレッチなどの運動療法、手技療法を行っていきます。

手術

保存療法を続けても症状が改善されてこない場合や、重度のヘルニアで下肢に麻痺がみられたり、尿失禁などの膀胱直腸障害が現れた場合は手術の適応になってきます。

腰部脊柱管狭窄症

脊柱管がさまざまな原因で狭くなり、神経を圧迫することで様々な

症状を引き起こします。

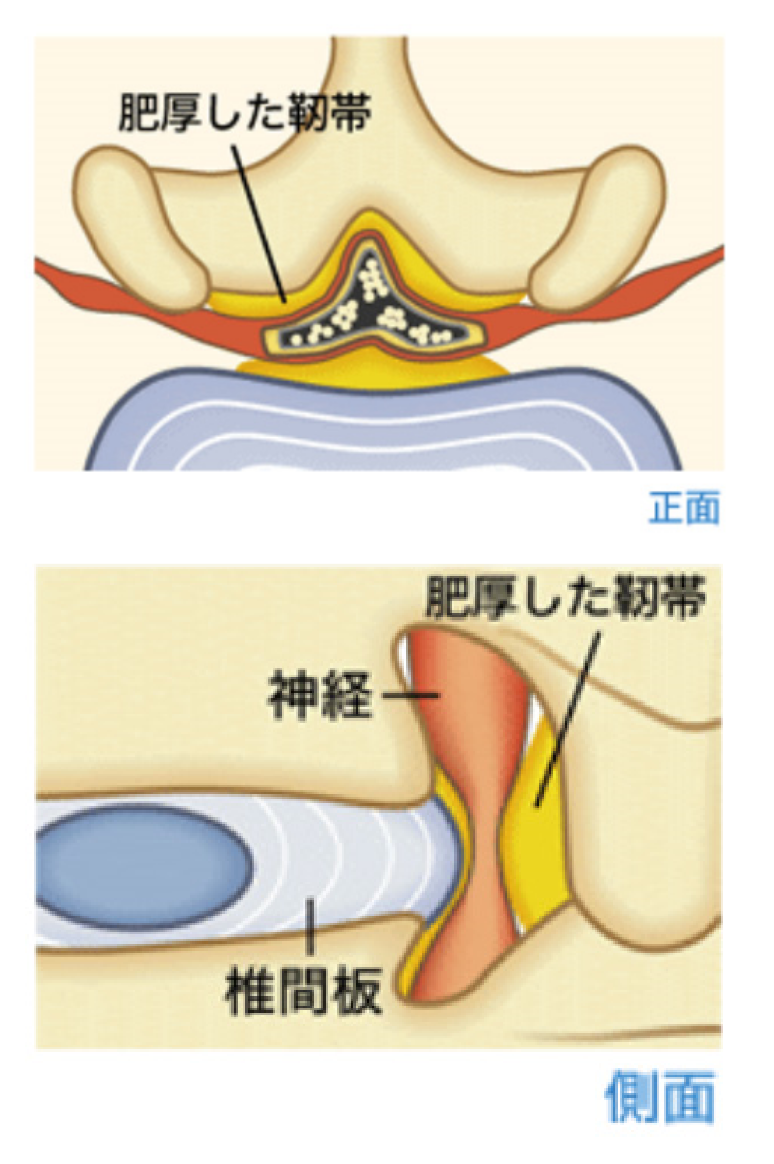

脊柱の中には脊柱管という腰や脚の大切な神経の通り道があります。この脊柱管がさまざまな原因で狭窄(狭くなる事)して、神経を圧迫することで下記、次のような症状を引き起こします。

1.背骨をつないでいる靭帯(黄色靭帯)の肥厚(厚みが増すこと)

2.椎間板(背骨の間にはさまっているクッション)の膨隆(膨れあがること)

3.椎間関節(背骨をつなぐ関節)の変形

長年の腰への負担や、加齢に伴って次のような変化が起きてくる場合が多いようです。

こんな症状ありませんか?

間歇性跛行(かんけつせいはこう)

最も特徴的な症状です。長時間歩くと足が重くなり、前に進む事が辛くなってきます。

座って少し休むとまた歩けるようになります。

痛み、しびれ

腰や下肢(臀部、大腿、下腿、足部、足先)に痛みやしびれを感じます。

特に立位(立っているとき)や腰の後屈(後に反り返る)で症状が増悪します。

感覚が鈍くなる

足の感覚が鈍い、重い、冷たい。

トイレに行きたいかどうかがわからない。(膀胱直腸障害)

治療法

保存療法

痛みやしびれをやわらげるための消炎鎮痛剤、血流促進剤などの薬物療法。局所麻酔剤を炎症の起きている神経へ注射するブロック療法(仙骨ブロック、神経根ブロック)を行います。次に腰にかかる負担を軽減するための姿勢訓練や日常生活の動作訓練、そして温熱や電気、牽引などの物理療法、筋力トレーニングやストレッチなどの運動療法、手技療法を行っていきます。

手術

保存療法を続けても症状が改善されてこない場合や、重度の脊柱管狭窄症で下肢に麻痺がみられたり、10分程度の歩行で間歇性跛行が現れる、尿失禁などの膀胱直腸障害が現れた場合は手術の適応になってきます。

頸椎症性神経根症

椎間板の突出や骨の変形(骨棘)が、腕や手の方へ伸びていく神経を圧迫することで、

上肢を中心に痛みやしびれが発生する疾患です。

頚椎は加齢に伴って椎間板の突出や骨棘という骨の変形が起こってきます。

これが腕や手の方へ伸びていく神経の根元(神経根)を圧迫することによって下記、次のような症状を引き起こします。

こんな症状ありませんか?

痛み、しびれ

首、肩甲骨の周り、上肢(肩から手)にかけて痛みやしびれを感じる。

筋力低下

腕が挙がらない。物を持ち上げにくい。握力が弱い。

治療法

保存療法

首を安静に保つための姿勢に注意しながら、痛みやしびれをやわらげるための消炎鎮痛剤、血流促進剤などの薬物療法を行います。次に温熱や電気、牽引などの物理療法、筋力トレーニングやストレッチなどの運動療法、手技療法を行っていきます。

手術

保存療法を続けても症状が繰り返し再発する場合や、耐えられないほどの上肢の痛み、上肢に運動麻痺が現れた場合は手術の適応になってきます。

変形性膝関節症

変形性膝関節症とは、関節軟骨の変性を基盤とした疾患です。

関節軟骨は骨の先端を覆っているものであり、通常、柔軟性と弾力性、なめらかさを持っており、関節のスムーズな

動きを支えています。

しかし、繰り返し負担をかけることで、軟骨の摩耗が進むと、

骨同士がこすれあい、強い痛みを感じることがあります。

こんな症状ありませんか?

膝関節がこわばったり、膝が伸びにくくなる・曲げにくくなる。

椅子から立ち上がった時に痛みが出現し、歩くといったん消失するが、長時間の歩行で再び痛みが出てくる。

階段や坂道の昇降時にも痛みを感じる。

治療法

日常診療においては手術療法よりも保存療法を行う頻度が多いです。

保存療法

痛みを抑えるために抗炎症薬を投与することはもちろん有用であるが、同時に、正座を避ける、杖をつくなどの日常生活のよりよい方法などを説明しています。

リハビリでの積極的な膝周辺の筋力強化は、膝関節を安定させ症状を改善させます。

膝関節のすでに痛みがある場合や高齢者では、あおむけに寝た状態で運動することが望ましいです。

手術

保存療法で症状の改善が得られない場台、手術療法を考慮します。

はじめに関節内を観察しながら、変性した半月板や軟骨、骨膜や骨棘の処理を行う関節内視鏡手術を行います。その後、症状が改善しない場合や更に痛みが増した場合には次の手術を考慮します。

変形がまだ関節全体に及んでいない場合には、骨切り術によって変形を矯正するとともに、変形が及んでいない関節面に荷重を移動させる骨切り術を行います。

変形の進んだ変形性膝関節症は、人工関節置換術を考慮します。

半月板損傷

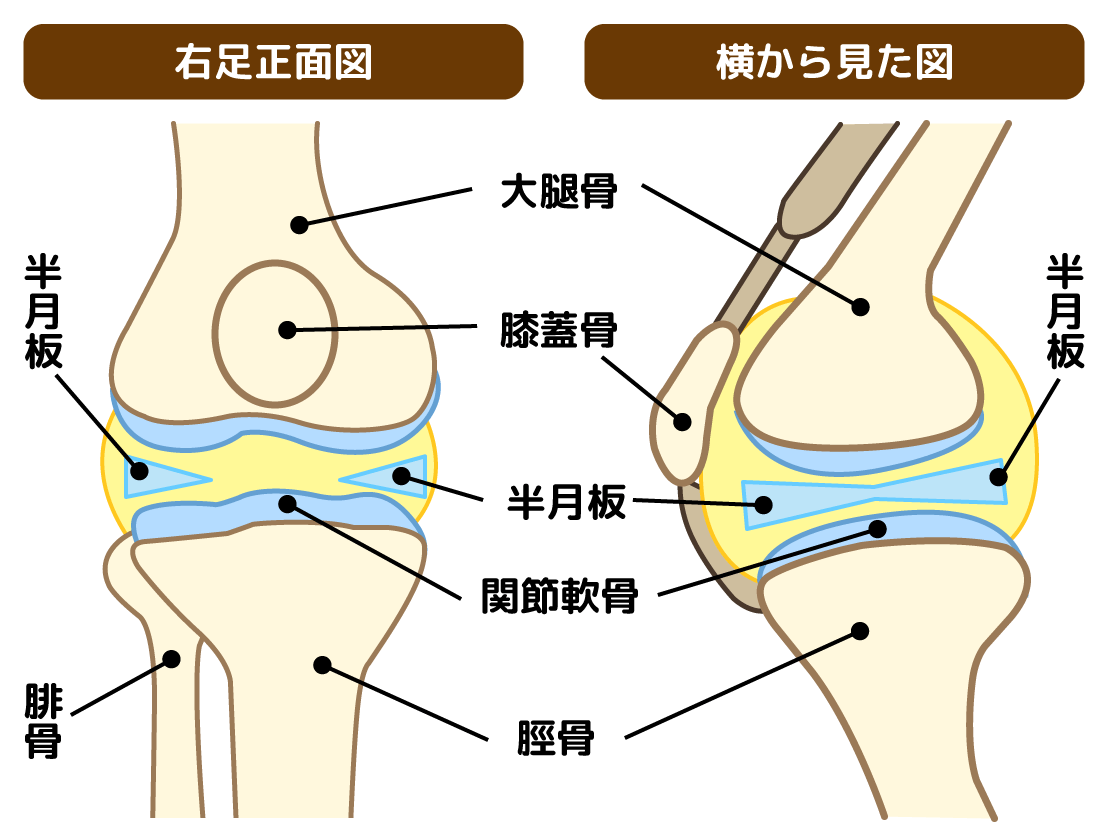

膝の関節は太ももの大腿骨、すねの脛骨、お皿の膝蓋骨からなり、三つの骨の表面は軟骨で覆われています。

大腿骨と脛骨の間になる繊維状の軟骨を半月板と呼びます。

半月板は内側と外側にあり、関節の適合性を良くし安定性を与え、衝撃を吸収するクッションの働き(緩衝作用)をしています。この半月板の一部が損傷した状態を「半月板損傷」と呼びます。

膝の関節は太ももの大腿骨、すねの脛骨、お皿の膝蓋骨からなり、三つの骨の表面は軟骨で

覆われています。大腿骨と脛骨の間になる繊維状の軟骨を半月板と呼びます。

半月板は内側と外側にあり、関節の適合性を良くし安定性を与え、衝撃を吸収するクッションの働き(緩衝作用)をしています。この半月板の一部が損傷した状態を「半月板損傷」と呼びます。

どんな病気?

衝撃で半月板に亀裂が入ったり、断裂することがあり、一般的には外側よりも内側の損傷が多いとされています。半月板が損傷・断裂して砕けた破片の一部が関節内ではさまり、膝関節の他の部位を痛めたりすると関節内で炎症を引き起こすようになり、痛みや膝の曲げ伸ばしがしずらくなる等の症状が出ます。また、外側半月板損傷は生まれつき半月板が大きい人に発症することが多いですが、内側半月板損傷は膝にひねりが加わるようなスポーツ活動などで損傷することが多いです。スポーツのプロでも発症する危険があり、2011年プロサッカー本田圭佑選手の試合中の負傷が右膝半月板損傷と診断されています。

原因は?

軟骨が減少したり、半月板が弱くなって緩衝材としての役割を果たせなくなったときに過剰な負荷がかかると半月板が損傷・断裂します。また、過剰な運動などにより半月板に負荷がかかりすぎても損傷することがあります。

半月板は、しばしばスポーツ中の膝をひねる動作時に傷めることがありますが、加齢や運動不足などにより日常生活でも階段を降りるとき、床から立ち上がるときなどに傷めることがあります。

半月板損傷の発症原因の多くは若年層ではスポーツ外傷などが原因となり、高齢者では老化現象が誘発原因となります

半月板損傷の手術療法

半月板の手術療法には、半月板切除術と半月板縫合術がありますが、半月板は膝の緩衝材として重要な役割があるので、その組織はできるだけ温存することが大切です。

一方、半月板は血行が乏しい組織であり、症状によっては治癒が困難な場合が多いのも事実です。

そのため、切除と縫合、どちらの方法で手術するかは、損傷部位や損傷形態などにより総合的に判断・決定されます。

半月板縫合

損傷範囲が広い辺縁部断裂で、縫合して治癒する可能性が高いと判断された場合に選択され、関節鏡視下で行われます。

縫合手術の場合には、部分切除術よりリハビリは長くかかります。

半月板切除

縫合手術での治癒が困難と判断される場合には、半月板切除術が採用されます。

半月板の切除では、傷んだ部分を切り除き形を整えます。

半月板切除は、関節鏡を使って膝頭下部の2箇所に半径1cmほどの非常にちいさな切開で可能です。

スポーツ外傷・障害

スポーツによって起こる痛みや機能障害のことです。

スポーツ外傷・障害とは

スポーツ外傷

スポーツ活動中の外傷のことで、骨折、靭帯損傷、打撲、脱臼、肉離れなどがあります。

スポーツ障害

スポーツ活動において同じ動作を繰り返すことにより生じる疾患で、オーバーユーズ

(使いすぎ症候群)と言われています。

どんな病気?

肉離れ

瞬発的に力を発揮させようと筋肉が収縮し、直後急激に引き延ばされた時に起こる筋肉の損傷のことで、大腿部(太もも)に多く発生します。

特に短距離走、サッカーなどで多く発生します。再発を起こしやすいため予防も重要です。

要因として筋肉の柔軟性の低下、疲労、筋力や筋持久力の低下などがあげられます。

靭帯損傷

靭帯損傷は膝や足関節で多くみられますが、ここでは膝前十字靭帯損傷について紹介します。

膝前十字靭帯損傷は方向転換、直地、減速、停止動作で発生することが多く、

重心が後方にあり床に足が固定され膝が軽く曲がった状態で、膝をひねることで受傷します。

バスケットボール、サッカー、スキーなどで多く発生します。

疲労骨折

骨の同じ部分に繰り返し加わる力によって起こる骨折です。

骨折する部位により名称がつけられており、脛骨疲労骨折では陸上競技やバスケットボール、

バレーボールなどジャンプを多用するスポーツで多く、踵骨疲労骨折では長時間のランニングなどで多く発生します。

足底腱膜炎

足の裏にある筋肉を足底腱膜炎(足底筋膜)といい、ランニングやジャンプなどを繰り返し行うことで負担がかかり足底腱膜に発生する炎症のことをいいます。長距離の歩行やランニングなどで多く発生します。

上腕骨外側上顆炎

肘の外側に発生する痛みで、手首を返す動作の繰り返しによって発生します。

スポーツではラケットスポーツで発生しやすいですが、日常生活動作でも多く発生します。

ジャンパー膝

膝蓋骨(膝のお皿)を中心とした痛みや腫れなどの症状がみられ、バレーボールやバスケットボールなどジャンプを多用するスポーツでみられます。